남미에서는 비교적 저렴한 가격으로 레포츠를 즐길 수 있기 때문에 많은 여행자들이 곳곳에서 다양한 액티비티를 체험한다. 그러나 우리는 남미를 여행하면서도 레포츠를 거의 하지 않았다. 생활비를 하루 100달러까지로 정했기 때문에 맘 놓고 레포츠를 즐기기가 부담스럽기도 했지만, 뭐랄까 레포츠는 너무 특별한 이벤트였다. 우리는 세계여행이 우리 인생에서 아주 특별한 이벤트라는 것을 잘 알고 있었지만 이 여행을 특별한 것으로만 채우고 싶지 않았다. 낯선 곳에서의 평범한 일상으로도 충분했다.

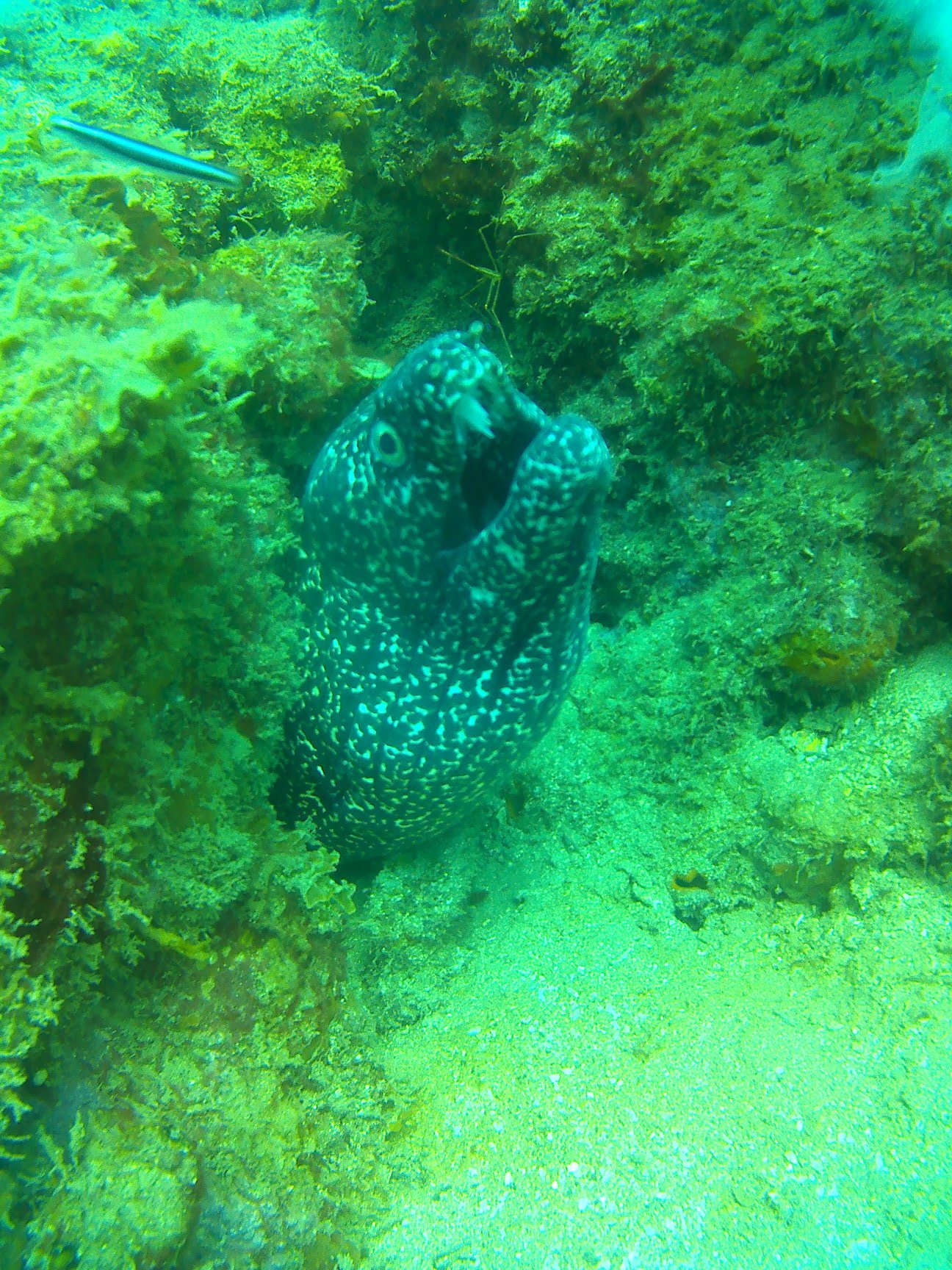

타강가 해변, 카리브해 아래서 만난 신기한 물고기

그럼에도 불구하고 스쿠버다이빙은 우리가 시도한 몇 안되는 레포츠 중 하나였다. 수영을 좋아하는 나는 여행 시작 때부터 바다 속 깊은 곳에서 자유롭게 유영하는 내 모습을 상상하며 스쿠버다이빙은 꼭 해봐야지 생각했다. 온두라스 우띨라(Utila), 에콰도르 갈라파고스 제도, 쿠바 바라데로(Varadero)처럼 라틴아메리카 곳곳에 스쿠버다이빙 장소로 유명한 곳이 많지만 동선과 가격을 고려하여 콜롬비아 북쪽에 카리브해를 마주하고 있는 산타마르타(Santa marta)를 택했다. 산타마르타는 현지인들이 많이 찾는 휴양지였다. 적도 근처답게 햇볕은 뜨겁고 날씨는 더웠다. 바닷가 주변으로 콘도며 리조트가 제법 보였다. 우리는 산타마르타에 도착하자마자 스쿠버다이빙 센터를 찾아 나섰다. 여행자들에게 추천 받은 곳이 있었는데, 초급 자격증을 보통 가격의 절반 수준인 200달러에 취득할 수 있는 곳이었다.

수업은 다음 날부터 바로 시작됐다. 아침 7시 반 부터 오후 4~5시까지 빡빡한 일정이었다. 교육생은 남편과 나 외에 영국에서 온 올리라는 친구도 있었다. 올리는 대학 졸업 후 2년간 다닌 회사를 그만두고, 자신에게 더 잘 맞는 일을 찾아 여행 중이었다. 오전에 우리는 스쿠버다이빙에 관련된 수업 영상을 시청했다. 교재도 수업도 모두 영어인지라 엄청난 집중력이 필요했음에도, 나와 남편은 쏟아지는 졸음과 싸우며 꾸벅꾸벅 졸다가 서로 깨우기를 반복했다. 졸지 않았으리라 자신할 수는 없지만 모국어가 참 그리워지는 순간이었다. 오후 수영장 실습은 그래도 좀 수월했다. 고탄력 재질의 꽉 끼는 다이빙수트를 입고 벗는 것이 조금 힘겨웠지만 말이다. 뜨거운 햇볕이 쏟아지는 작은 야외 수영장에서 기본적인 잠수 교육을 받았다. 수영 좀 한다고 자부했던 나는 이때만해도 자신만만했다.

드디어 바다에서 잠수를 하는 날! 이른 아침, 우리는 생애 첫 스쿠버다이빙을 위해 타강가(Taganga) 해변으로 향했다. 많은 다이빙센터가 타강가에 몰려 있었다. 여러 센터에서 모인 사람들 스무명 남짓이 작은 보트에 오르자 모터보트는 시끄러운 소리를 내며 넓은 바다로 나아갔고 이윽고 잔잔한 바다 한 가운데에 도착했다. 사람들은 산소 통을 메고 배 가장 자리에 앉아 뒤로 눕듯이 머리부터 입수하기 시작했다. 기대했던 순간이었지만 막상 깊은 바다 속으로 들어 간다니 덜컥 겁이 났다. 평소에 배 멀미를 하는 스타일도 아닌데 꽉 끼는 수트 탓인지 속도 계속 안 좋았다. 하지만 강사 까를로는 긴장할 틈을 주지 않으려는 듯 입수를 재촉했다.

바다 속 탐혐 중

올리도 입수하고 남편도 입수하고 엉겁결에 나도 입수하긴 했는데 바다 깊이 내려가는 순간에 입에 문 레귤레이터로 숨을 들이 마시고 내뱉는 것이 생각처럼 쉽지 않았다. 당황하니까 호흡이 가빠졌다. 가슴이 답답해 심호흡을 하고 싶은데 그 때마다 호흡은 더 어긋났다. ‘이러다 죽는 것 아닌가?’ 하는 공포가 밀려왔고 나는 성급히 수면 위로 올라 와 버렸다. 바다 속 수압 때문에 천천히 올라와야 했지만 급히 올라온 탓에 귀가 너무 아팠다. 물인지 공기인지 모를 것이 귓속에 가득 들어찬 느낌이었다.

곧 까를로가 나를 따라 올라왔다. 나는 숨을 못 쉬겠다고 그만 하고 싶다고 얘기했다. 하지만 그는 초급자라면 누구나 겪을 수 있는 상황이라면서 머뭇거리는 나에게 시간이 없다며 빨리 내려가야 한다고 했다. 자신이 없었지만 기다리고 있는 일행에게 피해를 주고 싶지 않아 수심 15M 아래로 다시 내려갔다. 깊은 바다 속은 생각보다 많이 차갑고 어두웠다. 티비에서 보던 것처럼 울긋불긋한 산호나 화려한 물고기는 보이지 않았다.

카리브해에 사는 신기한 바다 생물

그렇게 물 속에서 잘 적응하나 싶더니 갑자기 속이 메스꺼웠다. 더운 날씨에 컨디션이 좋지 않았을 뿐만 아니라 아무래도 꽉 끼는 수트가 문제였던 것 같다. 수압차 때문에 천천히 올라와야 하는데도 급한 마음에 아까처럼 빠르게 물 밖으로 나와 버렸다. 바다 위에 다다르자마자 어찌할 새도 없이 아침에 먹었던 것들을 뿜었다. 그때 어디서 왔는지 바다 아래에서는 보이지도 않던 노랗고 파란 예쁜 열대어들이 몰려 와 내 주변의 토사물을 싹 처리하고 순식 간에 사라졌다. 코에선 코피가 흐르고 있었다. 고대하던 나의 스쿠버다이빙은 결국 그렇게 종료됐다.

그날, 몇 번을 더 게워내고 오후 수업도 듣지 못한 채 혼자 집으로 터덜터덜 돌아오는 길이었다. 몸도 마음도 위축된 상태에서 어찌된 일인지 나는 몇 년 전 내 나라에서 일어난 큰 배 사고가 떠올랐다. 전국민적 슬픔과 무기력 속에서도 남편과 막 연애를 시작한 나는 연애의 달콤함 때문에 그 슬픔에 조금 무감각했다. 그때 응당 겪었어야 할 감정을 다시 겪기라도 하듯 이 우연한 에피소드가 참 많은 생각을 불러왔다. ‘얼마나 무서웠을까, 얼마나 추웠을까, 구조활동을 하던 분들은 또 얼마나 힘들었을까.’ 주변의 시선은 아랑곳 않고 나는 흘러내리는 눈물을 닦으며 태양이 뜨겁게 쏟아지는 거리를 걸어 숙소로 돌아왔다. 나의 스쿠버다이빙 경험은 돌이켜보면 조금 우스꽝스럽지만, 지나고 보니 추억이라고 하기엔 아직도 조금 아픈 기억으로 남았다.

나에겐 아름다우면서도 무서운 사진이다 하하;;

이 글이 재밌었다면 아래 광고를 꾹 눌러 주는 센스 ;)